|

|

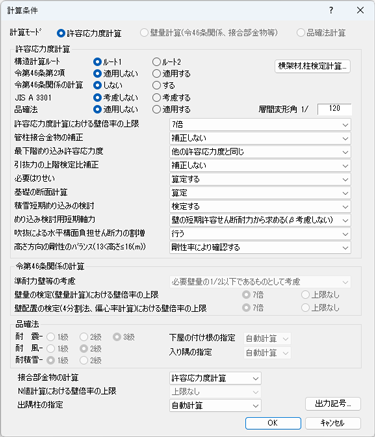

計算条件 |

|

| 基本データ▶基本データ ▶計算条件 | ||

ダイアログ

ダイアログ

※入力項目の説明中、許容応力度計算、または壁量計算(ただし2階建以下)、または品確法計算(ただし2階建以下)で設定が必要な項目にはそれぞれ○印で示しています。

| 項 目 | 説 明 | 許 | 壁 | 品 | 初期値 |

|---|---|---|---|---|---|

| 計算モード | 「許容応力度計算」、「壁量計算(令第46条関係、接合部金物等)」、「品確法計算」のいずれか。 「許容応力度計算」は、建築基準法の令82条による許容応力度計算です。 「壁量計算(令第46条関係、接合部金物等)」は、建築基準法の令46条による壁量の検定、平12建告第1352号の壁のつりあいよい配置の検定、接合部金物等の計算です。 「品確法計算」は、住宅の品質確保の促進に関する法律(品確法)における軸組木造の構造性能評価の計算です。 3階建て・混構造の場合は「許容応力度計算」となります。 説明5.参照 |

○ | ○ | ○ | 許容応力度計算 |

| 許容応力度計算 構造計算ルート |

[計算モード]が「許容応力度計算」の場合に、構造計算ルートを「ルート1」、「ルート2」から指定します。 | ○ | - | - | ルート1 |

| 令第46条第2項 | 「適用しない」、「適用する」のいずれか。 「適用する」の場合は、令46条第2項により、昭62建告第1899号に定める許容応力度計算、 層間変形角の確認、偏心率の確認を行います。昭62建告第1898号に定める材料を使用し、柱脚の緊結が必要です。 |

○ | - | - | 適用しない |

| 令第46条関係の計算 | 「しない」、「する」のいずれか。 [計算モード]が「許容応力度計算」で、[令第46条第2項]が「適用しない」の場合に指定します。 計算する場合は、令46条の壁量計算、偏心率計算による壁配置の検定を行います。 [令第46条第2項]が「適用する」の場合、令第46条関係の計算は行いません。 説明5.参照 |

○ | - | - | しない |

| JIS A 3301 | 「考慮しない」、「考慮する」のいずれか。 「考慮する」の場合は、「JIS A 3301:2015 木造校舎の構造設計標準」の入力、計算に考慮します。 説明1.参照 |

○ | - | - | 考慮しない |

| 品確法 | 「適用しない」、「適用する」のいずれか。 「適用する」の場合は、品確法の等級を入力します。 |

○ | - | - | 適用しない |

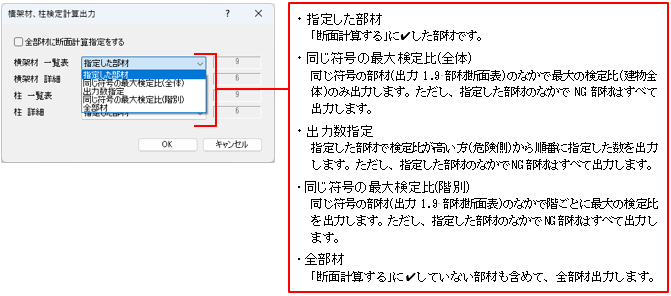

| 横架材、柱検定計算 | [横架材、柱検定計算]ボタンをクリックすると、横架材、柱検定計算出力ダイアログが表示されます。 出力する部材の条件を設定します。 説明2.参照。 |

○ | - | - | - |

| 層間変形角 | 層間変形角の制限値を1/○で表した時の分母を入力します。 ルート2の層間変形角の確認、準耐火建築物においての層間変形角の確認に使用します。 |

○ | - | - | 120 |

| 許容応力度計算における 壁倍率の上限 |

「7倍」、「上限なし」のいずれか。 [JIS A 3301]が「考慮しない」の場合に指定します。 「考慮する」の場合は「上限なし」となります。 |

○ | - | - | 7倍 |

| 管柱接合金物の補正 | 「補正しない」、「補正する」のいずれか。 「補正する」の場合、当該階柱頭接合金物の耐力が上階柱脚接合金物の耐力より小さい箇所では、 当該階柱頭金物を上階柱脚金物と同じ金物とします。 柱頭金物、柱脚金物ともに算定計算の箇所のみ有効です。 |

○ | - | - | 補正しない |

| 最下階めり込み許容応力度 | 「他の許容応力度と同じ」、「長期1.5・Fcv/3、短期2・Fcv/3」のいずれか。 「他の許容応力度と同じ」(初期値)では、最下階以外と同じです。 「長期1.5・Fcv/3、短期2・Fcv/3」では、平成20年国交告第117号各表の(一)のめり込み許容応力度とします。 |

○ | - | - | 他の許容応力度 と同じ |

| 引抜力の上階検定比補正 | 「補正しない」、「補正する」、「補正前と後の大きい方」のいずれか。 [接合部金物の計算]が「許容応力度計算」の場合に有効です。 |

○ | - | - | 補正しない |

| 必要はりせい | 「算定する」、「算定しない」のいずれか。 「算定する」の場合は、必要なはりせいを算定します。 |

○ | - | - | 算定する |

| 基礎の断面計算 | 「算定」、「検定」のいずれか。 「算定」の場合は、必要な鉄筋本数などを算定します。 |

○ | - | - | 算定 |

| 積雪短期めり込みの検定 | 「検定する」、「検定しない」のいずれか。 積雪荷重を考慮する場合に有効となります。 |

○ | - | - | 検定する |

| めり込み検討用短期軸力 | 「壁の短期許容せん断耐力から求める(β考慮しない)」、

「壁の短期許容せん断耐力から求める(β考慮する)」、

「存在応力」のいずれか。 短期荷重に対する土台(はり)のめり込みの検定に用いる水平力による軸力の算定方法を選択します。 「存在応力」は、壁の短期許容せん断耐力に、 地震・風圧力に対する通りの鉛直構面の検定比を乗じることで低減した応力となります。 |

○ | - | - | 壁の短期許容 せん断耐力から 求める (β考慮しない) |

| 吹抜による水平構面 負担せん断力の割増 |

「行う」、「行わない」のいずれか。 「行う」とした場合は、吹抜け(または⊿Qaが0)のある耐力壁線間の水平構面において、 負担せん断力割増しを行います。 |

○ | - | - | 行う |

| 高さ方向の剛性の バランス(13<高さ≦16(m)) |

「鉛直方向壁量充足率により確認する」、「剛性率により確認する」のいずれか。 ルート1で、3階建て高さ13m超16m以下の木造建築物の場合に必要となる高さ方向の剛性のバランスの確認について、確認方法を選択します。 [令第46条第2項]が「適用する」の場合は、確認を行いません。 |

○ | - | - | 剛性率により 確認する |

| 令第46条関係の計算 準耐力壁等の考慮 |

「考慮しない」、「必要壁量の1/2以下であるものとして考慮」、「必要壁量の1/2を超えるものとして考慮」のいずれか。 「必要壁量の1/2以下であるものとして考慮」は、準耐力壁等が必要壁量の1/2以下であるとみなして考慮します。 「必要壁量の1/2を超えるものとして考慮」は、準耐力壁等が必要壁量の1/2を超えているとみなして考慮します。 説明6.参照。 |

○ | ○ | ○ | 必要壁量の1/2以下で あるものとして考慮 |

| 壁量の検定 (壁量計算)における壁倍率の上限 |

「7倍」、「上限なし」のいずれか。 壁量の検定(壁量計算)の際に用いる壁倍率の上限を指定します。 |

○ | ○ | ○ | 7倍 |

| 壁配置の検定 (4分割法、偏心率計算)における 壁倍率の上限 |

「7倍」、「上限なし」のいずれか。 壁配置の検定(4分割法、または、偏心率計算)の際に用いる壁倍率の上限を指定します。 |

○ | ○ | ○ | 7倍 |

| 品確法の等級 耐震 |

[計算モード]を「品確法計算」とした場合、または[計算モード]を「許容応力度計算」として「品確法」を「適用する」とした場合に、等級を指定します。 耐震等級は1~3、耐風等級は1~2、耐積雪等級は1~2です。 等級が大きいほど、地震・風・雪に対してより安全な建物です。 建築基準法では等級1を要求されます。 |

○ | - | ○ | 3級 |

| 耐風 | ○ | - | ○ | 2級 | |

| 耐積雪 | ○ | - | ○ | 1級 | |

| 下屋の付け根の指定 | 「自動計算」、「直接入力」のいずれか。 「直接入力」の場合、品確法の外周横架材接合部のチェックにおける下屋の付け根の接合部のチェックは 【下屋付け根直接入力】の指定により行います。 |

- | - | ○ | 自動計算 |

| 入り隅の指定 | 「自動計算」、「直接入力」のいずれか。 「直接入力」の場合、品確法の外周横架材接合部のチェックにおける建物の最外周の耐力壁線から1.5m を超える位置にある入り隅の接合部のチェックは 【入り隅直接入力】の指定により行います。 |

- | - | ○ | 自動計算 |

| 接合部金物の計算 | 「法規」、「N値による計算」、「許容応力度計算」のいずれか。 [計算モード]が「壁量計算(令第46条関係、接合部金物等)」または「品確法計算」の場合は、「法規」、「N値による計算」のいずれかを選択します。 「法規」とは、平成12年建告1460号に定める接合方法の仕様とします。 3階建て・混構造の場合は「許容応力度計算」のみとなります。 [計算モード]が「許容応力度計算」の場合で[令第46条関係の計算]が「しない」の場合は、「許容応力度計算」のみとなります。 |

○ | ○ | ○ | 許容応力度計算 |

| N値計算における壁倍率の上限 | 「7倍」、「上限なし」のいずれか。 [接合部金物の計算]が「N値による計算」の場合に有効で、 N値を求める際に用いる壁倍率の上限を指定します。 |

○ | ○ | ○ | 上限なし |

| 出隅柱の指定 | 「自動計算」、「直接入力」のいずれか。 「直接入力」の場合は、【柱の配置】 の[出隅柱]にチェックが入っている柱を出隅柱として計算します。 |

○ | ○ | ○ | 自動計算 |

| 出力記号 | [出力記号]ボタンをクリックすると、出力記号ダイアログが表示されます。 出力記号の条件を設定します。 説明3.参照 |

○ | ○ | ○ | - |

説 明

説 明

- JISA3301は、許容応力度計算のみ考慮されます。

[JIS A 3301]を「考慮する」にした場合としない場合では、下記のような違いがあります。

JISA3301による計算の違い

JISA3301を考慮する JISA3301を考慮しない 許容応力度計算における壁倍率の上限 100 「許容応力度計算における壁倍率の上限」で設定した上限 屋根トラス 扱う 扱わない 地震力に対する重要度係数 1.25(標準せん断力係数Co=0.25) 1.0(標準せん断力係数Co=0.2) JISA3301仕様チェック

(JISA3301仕様の階数、建物の高さ、

延べ面積、荷重条件、形状及び寸法の

チェック)行う 行わない アンカーボルト2-M20 扱う 扱わない 耐風火打ち 扱う 扱わない 横架材、柱検定計算出力ダイアログを表示し、 印刷する部材を「指定した部材」、「同じ符号の最大検定比(全体)」、「出力数指定」、 「同じ部材の最大検定比(階別)」、「全部材」から選択します。

「出力数指定」の場合は出力数を入力します。

[全部材に断面計算指定をする]

チェックすると、はり・柱データで「断面計算する」にチェックしていない部材も含めて、 横架材・柱の全部材に断面計算指定されているとして断面計算を行います。[横架材 一覧表]

出力 7.3.2 横架材の曲げとたわみ・せん断の検定計算一覧表 が該当します。[横架材 詳細]

出力 7.3.3 横架材の曲げとたわみ・せん断の検定計算詳細 が該当します。[柱 一覧表]

出力 7.4.1 柱の座屈と面外風圧力に対する検定計算一覧表 が該当します。[柱 詳細]

出力 7.4.2柱の座屈と面外風圧力に対する検定計算詳細 が該当します。- 出力記号ダイアログを表示し、印刷する出力記号の先頭名称、開始番号などを設定します。

[先頭名称]

記号の先頭の名称を設定します。

※ 以下の記号は先頭名称で使用できません。

「@」、「#」、「¥」、「/」、「 ,」、「 ”」、「 ’」、「*」、「%」※ 先頭名称は半角3文字(全角2文字)以内で入力します。 [開始番号]

記号の開始番号を設定します。[増分]

記号の番号の増分を設定します。[順序]

記号の表示順を設定します。[リスト化キー1]/[リスト化キー2]/[リスト化キー3]

記号を付ける順番を並べる時に、使用する項目を設定します。

キー1で並べ、次にキー2、キー3の順に並べます。

リスト化キーは以下の項目から選択します。

壁 : なし、壁倍率直接入力-見かけのせん断変形角、壁倍率直接入力-壁倍率、筋かい-種類、筋かい-向き、 面材1-見かけのせん断変形角、面材1-壁倍率、面材1-高さ合計、面材1-低減係数、 面材2-見かけのせん断変形角、面材2-壁倍率、面材2-高さ合計、面材2-低減係数 [出力記号変更]

個別に変更する場合に記号を設定します。 【環境設定】コマンドの「計算時に計算条件ダイアログを表示する」にチェックした場合は、計算実行時にダイアログが表示されます。[OK]ボタンをクリックすると計算を実行します。

- [計算モード]を「許容応力度計算」とした場合で、[令第46条関係の計算]を「する」とした場合と、[計算モード]を「壁量計算」、または「品確法計算」とした場合の令第46条関係の計算の扱いについては、以下の通りです。

計算モード 許容応力度計算 壁量計算、品確法計算 壁量の検定(壁量計算) 建築物の荷重の実態に応じて、算定式により自動計算した必要壁量を用いて計算(直接入力も可能) 直接入力した必要壁量を用いて計算 壁配置の検定 偏心率法により計算 4分割法により計算 - 令第46条関係の計算における準耐力壁等の扱いについては、以下の通りです。

令第46条関係の計算における準耐力壁等の考慮 考慮しない 必要壁量の1/2以下で

あるものとして考慮必要壁量の1/2を超える

ものとして考慮壁量の検定(壁量計算) 準耐力壁等を考慮しない 準耐力壁等を考慮する 準耐力壁等を考慮する 壁配置の検定(4分割法、偏心率法) 準耐力壁等を考慮しない 柱頭・柱脚接合部の検定

(平成12年建告1460号に定める

接合方法の仕様、またはN値計算)壁倍率1.5倍以下の準耐力壁等は考慮しない、

壁倍率1.5倍超の準耐力壁等は考慮する